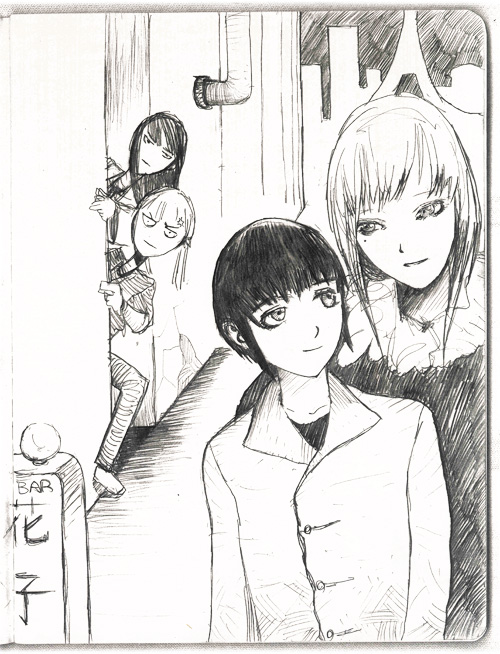

【けいおん!】音楽与太話『今日、腐の頭脳改革』

その1「ぷろぐれ!」 [2009-04-20 Mon] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

その1「ぷろぐれ!」 [2009-04-20 Mon]

『けいおん!』大人気ですね。

アニオタ界に、にわかバンドブームが到来って感じです。

ネット上に関連MAD動画がたくさん上がっていますが、

そのなかにEL&Pの音源を『けいおん!』の演奏シーンに合わせた

作品がありました。

映像は、まだ高校に入学したての3人が拙いながらも

『翼をください』を主人公の唯に弾いて聴かせ、

見事軽音部への勧誘に成功するというシーンです。

ギターなんて弾いたことのない唯が

「これならバンド未経験の私でも大丈夫かな」と思える程度の演奏だった、

というところが『けいおん!』本来のポイントなわけです。

ところがこの映像にEL&Pの超バカテク・アンサンブルが

被さってくるからタイヘンです!

てなわけで、EL&Pとは!

超人的な演奏能力を持った3人が

めまぐるしく拍子が変わる複雑な楽曲を

余裕しゃくしゃくで弾きまくる、

まさにスーパー・バンドだったわけです。

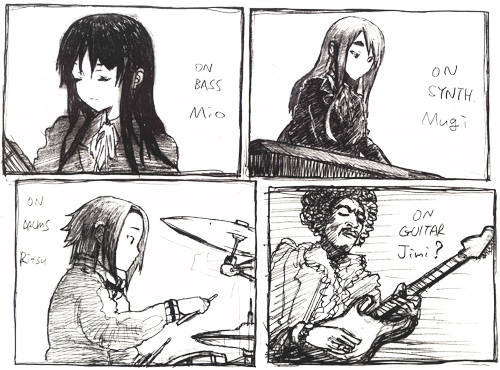

ギター募集中の桜高軽音部の編成は

澪(ベース)、律(ドラムス)、紬(キーボード)のトリオ。

たまさか編成が一致したEL&Pの音源を持ってきたのでしょうが、

おかげで映像とのシンクロぶりがハンパないです。

名曲中の名曲、『Tarkus』のいちばんカッコよくて高難度のイントロを、

あどけない女子高生がさらっと弾いているギャップのすさまじさ。

EL&Pを知らずにこのMADを見た人は大概ショックを受けるようです。

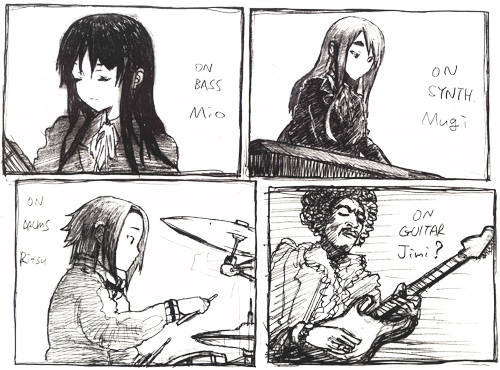

じつはEL&Pにもギタリストが加入するはずだった、という噂があります。

クラシックのオーケストレーションに傾倒した編曲が特徴の

EL&Pに太刀打ちできるギタリストと言ったら、

機械のように正確な演奏技術と深い音楽理論を身につけた

ロバート・フリップ(キング・クリムゾン)か、

そうでもなければその調和をブチ壊す、

まったくちがうベクトルの変態でもなければムリでしょう。

噂になったギタリストは後者。

ジミヘンです。

ジミ・ヘンドリックスといえば、ライブでは

フィードバック・ノイズの轟音をとどろかせ、

前歯でソロを弾き、

しまいにはギターに火をつけて燃やす、

破滅的で破壊的な天才肌のギタリストとして有名です。

実際、彼は1970年に27歳で死んでしまうわけですが……。

もしEL&Pへの加入が実現していれば、

ある意味「品行方正」なEL&Pに混入してきた「異物」として、

まったく予想の出来ない化学反応をもたらしたでしょう。

じつにもったいない。見てみたかった。聴いてみたかった。

しかし考えてみれば、桜高軽音部の3人と唯の関係も

EL&Pとジミヘンの関係と似たものかもしれません。

共通点を箇条書きにしてみましょう。

たしかに唯はギターの経験がありません。

けれども、幼稚園のときにカスタネットでダイナミックにリズムをとる様を

「お上手ね」と褒められたり。

ギターを買っていきなり『チャルメラ』を弾けたり。

あるいは教則本をもらって1週間でほとんどのコードを覚えるなど、

「天才」の片鱗を見せています。

たんに人数不足を埋めるためでなく、

バンドを成長させるためのピースとして、

未知の可能性を秘めたギタリストが加入する。

その結果、4人のアンサンブルがどうなるか?

一見のんびりとした『けいおん!』ですが、

そんな熱血音楽ストーリーの要素も含んでいると思うわけです。

もちろん、そういう妄想を膨らませてくれる件のEL&P動画が、

良質のMADであることは言うまでもありません。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

アニオタ界に、にわかバンドブームが到来って感じです。

ネット上に関連MAD動画がたくさん上がっていますが、

そのなかにEL&Pの音源を『けいおん!』の演奏シーンに合わせた

作品がありました。

映像は、まだ高校に入学したての3人が拙いながらも

『翼をください』を主人公の唯に弾いて聴かせ、

見事軽音部への勧誘に成功するというシーンです。

ギターなんて弾いたことのない唯が

「これならバンド未経験の私でも大丈夫かな」と思える程度の演奏だった、

というところが『けいおん!』本来のポイントなわけです。

ところがこの映像にEL&Pの超バカテク・アンサンブルが

被さってくるからタイヘンです!

■エマーソン、レイク&パーマーとは……

それぞれが有名なロックバンドから集まった

スーパー・バンドのはしり。1970年結成。

グレッグ・レイク(ベース)……キング・クリムゾン

カール・パーマー(ドラムス)……アトミック・ルースター

キース・エマーソン(キーボード)……ナイス

キング・クリムゾン、イエスと並ぶプログレ御三家の一角。

ピンク・フロイドを足すと四天王。

ジェネシスを足すと五大バンド。

ちなみにキーボードのキース・エマーソンは

アニメ『幻魔大戦』のメインテーマ、BGM作曲を担当した。

それぞれが有名なロックバンドから集まった

スーパー・バンドのはしり。1970年結成。

グレッグ・レイク(ベース)……キング・クリムゾン

カール・パーマー(ドラムス)……アトミック・ルースター

キース・エマーソン(キーボード)……ナイス

キング・クリムゾン、イエスと並ぶプログレ御三家の一角。

ピンク・フロイドを足すと四天王。

ジェネシスを足すと五大バンド。

ちなみにキーボードのキース・エマーソンは

アニメ『幻魔大戦』のメインテーマ、BGM作曲を担当した。

てなわけで、EL&Pとは!

超人的な演奏能力を持った3人が

めまぐるしく拍子が変わる複雑な楽曲を

余裕しゃくしゃくで弾きまくる、

まさにスーパー・バンドだったわけです。

ギター募集中の桜高軽音部の編成は

澪(ベース)、律(ドラムス)、紬(キーボード)のトリオ。

たまさか編成が一致したEL&Pの音源を持ってきたのでしょうが、

おかげで映像とのシンクロぶりがハンパないです。

名曲中の名曲、『Tarkus』のいちばんカッコよくて高難度のイントロを、

あどけない女子高生がさらっと弾いているギャップのすさまじさ。

EL&Pを知らずにこのMADを見た人は大概ショックを受けるようです。

じつはEL&Pにもギタリストが加入するはずだった、という噂があります。

クラシックのオーケストレーションに傾倒した編曲が特徴の

EL&Pに太刀打ちできるギタリストと言ったら、

機械のように正確な演奏技術と深い音楽理論を身につけた

ロバート・フリップ(キング・クリムゾン)か、

そうでもなければその調和をブチ壊す、

まったくちがうベクトルの変態でもなければムリでしょう。

噂になったギタリストは後者。

ジミヘンです。

ジミ・ヘンドリックスといえば、ライブでは

フィードバック・ノイズの轟音をとどろかせ、

前歯でソロを弾き、

しまいにはギターに火をつけて燃やす、

破滅的で破壊的な天才肌のギタリストとして有名です。

実際、彼は1970年に27歳で死んでしまうわけですが……。

もしEL&Pへの加入が実現していれば、

ある意味「品行方正」なEL&Pに混入してきた「異物」として、

まったく予想の出来ない化学反応をもたらしたでしょう。

じつにもったいない。見てみたかった。聴いてみたかった。

しかし考えてみれば、桜高軽音部の3人と唯の関係も

EL&Pとジミヘンの関係と似たものかもしれません。

共通点を箇条書きにしてみましょう。

| 澪とグレッグ・レイク | ※澪は端正なベースラインと美声の持ち主 |

| 紬とキース・エマーソン | ※紬は4歳からピアノを学び、コンクール入賞経験アリ |

| 律とカール・パーマー | ※律は細かいことは苦手ですが、リズムは力強く正確 |

| 唯とジミ・ヘンドリックス | ※唯はギターを買う前から飛び跳ねる練習は一人前 |

たしかに唯はギターの経験がありません。

けれども、幼稚園のときにカスタネットでダイナミックにリズムをとる様を

「お上手ね」と褒められたり。

ギターを買っていきなり『チャルメラ』を弾けたり。

あるいは教則本をもらって1週間でほとんどのコードを覚えるなど、

「天才」の片鱗を見せています。

たんに人数不足を埋めるためでなく、

バンドを成長させるためのピースとして、

未知の可能性を秘めたギタリストが加入する。

その結果、4人のアンサンブルがどうなるか?

一見のんびりとした『けいおん!』ですが、

そんな熱血音楽ストーリーの要素も含んでいると思うわけです。

もちろん、そういう妄想を膨らませてくれる件のEL&P動画が、

良質のMADであることは言うまでもありません。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

モエギリ

Complicated Mind

#1.5 『炎は萌えて』SIDE-B [2009-03-03 Tue.] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

#1.5 『炎は萌えて』SIDE-B [2009-03-03 Tue.]

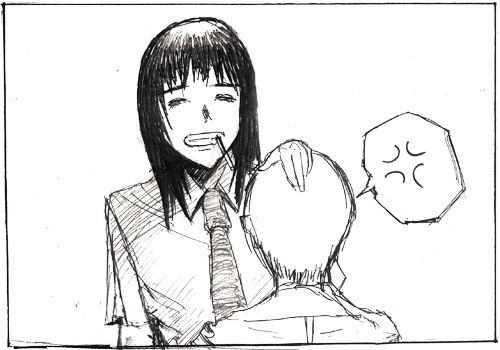

「で、どうしたんだって?」

「こひゃんあいひりあひた」

「え?」

何を言っているのか聞き取れなかったので、橘草子が咥えている棒付きキャンディを取り上げた。泣き喚くこいつを落ち着かせようと咥えさせたのだが、あまり意味はなかったようだ。

「で、どうしたんだって?」

「コカンが握りました」

「え?」

結局、もう一度訊きなおすハメになった。というか、わが耳を疑った。

「コカンが握りました」

橘は硬い表情のまま繰り返す。そして壊れた。

「コカンが握りました」

「コカンが握るました」

「コカンが握れました」

「コアンが握るりられるらろらルルルルルウルルーrrrrrrrrァァァァアアアアー」

だめだこいつ、早くなんとかしないと……言語中枢までおかしくなってる。九条先輩に告白するんです、と息まいていたが、もしかして失敗したのか?

「しっかりしろ、橘」

スパーン! アタシは橘の頬を軽くはたく。やつはハッと気付いたようなそぶりを見せたが、すぐに硬い表情に戻って報告をつづけた。ひとこと言うごとに、アタシににじり寄ってくる。

「グニャッって言いました」

「女の子にはついていないものです」

「それがオトコのモノだなんて知らなくても女の子にないものだってことくらいわかります」

「ええ、わかります。わかりますとも」

「聞いてます? 喪依先輩」

橘の目がすわっていた。そうか。握っちゃったか。オトコの大事な部分を。百合で未経験のはずなのにやることが大胆すぎる。でもそんなこと言っている場合じゃない。もうこうなると、こいつの怒りに同調するしかない。たぶん九条のやつをとっつかまえて真相をはっきりさせないことには、橘は気を鎮めないだろう。

清水の舞台から飛び降りる覚悟で告白した相手が男子だった──いや、女子たる者、男子に告白するのが本懐なのだが、橘は百合だから。女子だと思っていた意中の人が女子でなかったことは性格が捻じ曲がってしまうくらい、衝撃的な出来事なのだ。こんなに黒い橘は見たことがなかった。

よしわかった! 面白いじゃないか。やってやろうじゃん。九条恭子を名乗るオトコの正体を突き止めてやるよ。ジャーナリズム研究会の会長にして敏腕記者、喪絵桐子サマの腕の見せどころだ。アタシは橘の手を引いて部室を出た。

◇

旧新聞部がつぶれたまさにその年、アタシは私立GL学園に入学した。誰もいない旧新聞部の部室に上がりこんで根城にしているうちに、勝手にジャーナリズム研究会を名乗って学校新聞を出し始めた。

やがて橘草子が加わり、略称「ジャナ研」はふたりになった。

アタシは奥歯に物の挟まったような言い方というやつが大嫌いだ。だからズバッと真実を書ききることにしている。今回もズバリと書くことになるだろう。九条恭子がオトコだった、という真実を。

「フフッ……さて、行くか」

アタシは橘とともに、九条の尾行を始めた。

自宅で私服に着替えた九条が繁華街を歩く。まるで何かを探しているように。しかし陽が落ちて夜がとっぷりと更けてくると、その日の捜索を諦めたのか、気落ちした様子でショットバーに入った。高校生だというのに手馴れたものだ。

カウンターの反対側にいた女性が近寄ってきて九条と話し始めた。OLだろうか。目を丸くしたり、笑ったり。ワケアリか。行きずりの逆ナンではない気がする。しばらくすると女性は九条の腕をつかんで席を立ち上がった。

男性疑惑濃厚の長髪女性と、清楚な短髪のOL。なんだかよくわからんが、お似合いのカップルだ。ひとつ裏の路地に入ったOLらしき女と九条はあっさり、ホテルへと消えた。

「入ったな」

「入ったな!」

「やるんだな……」

「やるんだな!」

なぜオウム返しをするのだ、橘よ。たぶんホテルが何をするところだか、意味がわかってないんだろう。わかってないほうがいいんだけど。オマエはしばらく純粋なままでいてくれ。

とか言いつつ、見てくれ12歳で通用する橘に、迷子のフリをしてホテルに潜入させるアタシは筋金入りの悪党なのではないだろうか。

「あのぉ〜」

「あらあらお嬢ちゃん、どうしたんだい」

「ここ何処ですか」

「何処って……ホテルだよ。お嬢ちゃんにはまだ早いよ」

「そうなんですか。駅に行くにはどうしたらいいんですか」

「ここを出て右へお行き。突き当たりをずっと左に進むと駅の近くだから、あとはそのへんのオジサンに聞きな」

「はぁい。どうもありがとうございました」

ううむ、わが後輩ながら見事な演技力。ロリっ子探偵でひと稼ぎできそうだ。

「で、あいつらはどの部屋に入ったんだ?」

「1階のいちばん奥みたいです」

あたりを見回してホテルの構造を思い描く。九条たちが入った部屋は裏手だ。行ってみると塀と窓の間には十分な余裕があり、そこから覗きをすることも可能だった。

ここでアタシは考えた。さすがに室内の盗撮は反則だろう。ホテルから出てきたところを撮るのもマズかろうが、それはマナー違反というだけで違法ではない。

しかし女と偽って女子高に侵入している変質者の正体を暴こうというのに、遠慮がいるだろうか。外で撮るのも内で撮るのもいっしょだろう。やっちまうか。

でもでも、アタシにもジャーナリストとしての矜持がある。ときに非合法な手段をとることがあるかもしれない。が、いまは──。

「う〜ん、どうしよう……」

「じゃあ行きましょうか、喪依先輩」

「えっ? 何?」

「もう用事済みましたから、帰りましょ」

「えっ? えっ!?」

「窓が開いてたんで、写真テキトーに撮っちゃいました。たぶん九条先輩も写ってますよ、ちゃんと」

「えっ? 写真撮っちゃったの?」

「はい」

「……そ、そうか。まあ、やっちまったもんはしょうがないか。でかした、橘」

「えへっ。ほめられた〜」

橘……なんておそろしい子! いちおうデジカメの画像を確認すると、着替えシーンがバッチリ写っていた。ともかく、これでやつを成敗できる。首根っこを洗って待ってろよ、九条!

◇

翌日、アタシと橘は人気のない場所で九条を待ち構えた。すれちがいざま、やつは「あら、ごきげんよう」とか言ってその場を逃れようとする。ムカッ腹が立ったアタシは、九条の手首をとり、ムリヤリ振り向かせた。

「何をするんです? 痛いじゃありませんか」

九条は異議を唱えた。しかしアタシは委細構わずやつのスカートの裾をつかむ。下着をあらわにし、股の間をグッと握った。

「三年A組、出席番号12番九条恭子」

「オマエ」

「オトコだな!」

アタシは昨日、橘が言葉を短く切りながらにじり寄ってきたのを思い出し、真似をした。あれはなかなか迫力があった。パクッったら効果があるにちがいない。

「……」

やつは無言だった。どうやら効いてるらしい。強気に出よう。

「このことをウチの新聞に書いてやってもいいんだがな」

「……」

「止めてほしいか?」

「なんのことかしら?」

「どこまでしらばっくれる気だ。両足の間にぶら下がってるモノはなんなんだよ」

「……とにかくヘンな言いがかりはやめてください。書きたければお好きにどうぞ」

「ずいぶんな自信じゃねーか。学校新聞だと思ってナメるなよ」

そう言ってアタシは三葉の写真を取り出した。シャワー、着替え、それにOLとじゃれあっているところ。いずれも九条の裸体が写っている。

「その写真の男が私と同一人物だという証拠はないわ」

「たしかにな。だがホントかどうかなんてことは読者にとっちゃどうでもいいんだ。まちがいなくこの写真を見た生徒たちは、オマエをオトコだと疑う」

「……」

「ホントのことを話せば、写真を載せるのを止めてやってもいいんだけどな〜」

九条の顔つきはスイッチが解かれたように、ものの見事に切り替わった。

「できれば止めてほしい。このことを知っているのはあんたたちだけなのか?」

アタシはニヤリと笑みを浮かべてこう答えた。

「いまのところは。事と次第によっては、学園中に知れ渡るな」

「もう半分諦めてるよ。でも、まずは話を聞いてくれないか」

「ああ、ぜひ聞かせてほしいね」

「……それにしてもスゴイな、あんた。いきなり股間を握るし。よかったら名前を教えてくれ」

「アタシは喪依桐子。取材でしょっちゅう留守にしてるから、おそらく学園に来たばかりだろうオマエが知らないのも無理はねーな。まあでも、本物の九条恭子も知らなかったかもな。少なくとも接点はなかった。……アタシにも教えろよ。オマエ、いったい何者なんだ」

「……オレは九条恭二。恭子の、双子の弟だ」

◇

旧新聞部の部室で、インタビューという名の尋問が始まった。

「で? キョージくんはいつからこの学校にいるのかな?」

立場のちがいを認識させるべく、アタシは机の上に座り、椅子に座った九条恭二を見下ろした。口には棒付きキャンディを咥えて。ええ、文字通り相手をナメきってますとも。それが何か?

あきらかにアタシより下のポジションであることを思い知ったのか、恭二はグッと口元をかみ締め、素直に答えた。

「14日から」

「先々週の火曜日からか。二週間しか女装は通用しなかったわけだ。新学年が始まって二週目までは、三年A組にいたのは恭子だったのか?」

「いや、それがわからないんだ。なにしろ行方不明だから」

「おいおい、冗談言うなよ。ホントだったら大事じゃねーか。警察には通報したんだろうな」

「してない」

「なんで」

「いまは言えないが、知られたくない事情がある」

「……そこが核心だと思うんだがな」

「悪い、本当に言えないんだ」

恭二は頑なだった。ここは急がないほうがいいかもしれない。まずは、話せる範囲の情報をすっかり訊き出してしまおう。

「しゃーねーな。じゃあ、この学校に来る前のことを話せ」

恭二は、虫のしらせ(たぶん双子ならではの)で恭子に迫った危険を察知したのだという。地球の真裏、南米にいた恭二はすぐに日本へと帰ってきた。マンションはからっぽ。しかも恭子は学校をしばらく欠席していた。恭二は、恭子の部屋にあったウィッグを被って学校に潜入することにした──。え!? その長髪、ヅラだったのか?

それにしたって恭二の行動はヘンだ。フツーに女にモテるのに(海の向こうでも女に不自由しなかったんだと)女装するなんて。そんなに変態さんには見えないんだが。

「なんで女装して潜入捜査する必要があるんですか、探偵さん」

ちょっと皮肉っぽく訊いてみた。恭二はこう答えた。

「たぶんあいつは誰かに拉致されたんだ。だとしたらその犯人が、オレの正体を突き止めようと接触してくるかもしれない」

そういうと恭二はゆっくりとカツラを外した。初めて見る恭二本来の頭はベリーショートの銀髪だった。なんだよ、ちょっとカッコイイじゃんよ! クソ、なんかハラたつわ。恭二のくせに生意気だ。

で、やつはそのままうなだれた。あぁもう、そんな顔をされたら同情したくなるだろうがよクソガキが。橘の手前、徹底的にとっちめてやらなきゃいけないってのに。どうしてくれよう。でもまあ、ちょっとはイジメることができたからな。このへんでカンベンしておいてやるか。

「わーったわぁった! わかりました! オマエのねーちゃんが見つかるまで女装の件は黙っといてやるよ」

「助かるよ、ありがとう」

恭二の表情がパッとあかるくなった。なんだよそのキラキラした目は。いきなり懐かれても困るので、ちょっと突き放すことにしてこう言った。

「そのかわり! アタシの下僕としてこき使ってやるからな。覚悟しとけ」

「えぇ!? どうしてさ」

「口止め料ってこともあるが、ウチの橘を泣かせたことが気に食わねーんだよ。これはペナルティだ。まぁ、学園一エロカワ美人と評判のアタシにかまってもらえるんだ、光栄に思っておきな」

そうは言っても突き放したままではよくない。下僕としてアタシに屈服させるには、とどめに魅了<チャーム>の魔法が必要だろう。アタシはやつの髪を無造作につかみ、顔を上げさせ、ニッコリ微笑んだ。

「それに、オマエが入部すると、部員数が三人に増える。わがジャーナリズム研究会は正式な同好会として認められるんだ。ちょうどよかったよ。ハハッ☆」

世界に羽ばたくために、そろそろ活動を拡大しようと思っていたところだ。強烈な個性を持った手駒は多いほうがいい。それに、ワケありで女装した美少年を侍らせておくというのも悪くない。

きょうから部活がよりいっそう楽しくなりそうだ。アタシは久々に昂ぶっていた。ものすごく。

<#2 『萌える朝焼け』につづく>

モエギリ

Complicated Mind

#1 『炎は萌えて』SIDE-A [2009-02-07 Sat] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

#1 『炎は萌えて』SIDE-A [2009-02-07 Sat]

「九条先輩、急にお呼び出しして申し訳ありません」

「いえ、かまわないですよ橘さん……でもなんですか、こんなところに呼び出したりして」

放課後、体育館の裏で待っています。と手紙に書いてあれば、おおよその察しはつく。でも、なんでオレなんだ?

「じつは、どうしてもお伝えしたいことがあって」

「うん……」

「私と付き合ってください! 九条先輩!」

ご丁寧にゴミ焼却炉からゴォッと焔が舞い上がり、オレたちの顔を照らした。橘の振り絞った勇気が燃えるゴミに乗り移ったのか。

華々しい演出にもオレの心は晴れなかった。放課後に女子から告白される。男子高校生なら誰もが胸をときめかせるシチュエーションだろう。嬉しくないはずがない。

でも事件が起きている現場は女子高だし、オレは女子高生だ。ということは……この娘はいわゆる“百合”なのか? なんでオレが百合少女に好かれなければならんのだ。

その戸惑いが命取りだった。

「好きです! 愛してます!」

隙だらけのオレは、一世一代の大勝負に出た橘草子の接近を許してしまった。伸び上がった橘の上半身がオレに覆いかぶさり、ツンと尖った唇が目の前に迫る。橘の顔は紅潮していた。獲物を仕留めようという勢いがあった。

だが地面に折り重なって倒れたとたん、それまで興奮の極みにあった橘の呼吸が静かになった。

目が点というのだろうか、キョトンとした顔でオレを見つめている。

「……ん〜。うん?」

橘のてのひらが、何かを確かめるように、オレのへその上に触れる。そのまま下腹部に向けて下ろされた手が、ある一点でピタリと止まった。

「あれ……えーと……」

グニャリとした感触を確かめた手をそっと離し、口元に寄せてから、橘はおそるおそるといった調子でオレに訊ねた。

「九条先輩、女ですよね?」

──ええそうですよ、橘さん。私は正真正銘、天地神明に誓って女ですとも。さすがに同性に告白されて驚きましたが、なんといっても、私の心はそんなに狭くはありません。殿方に捧げると決めていた最初の口づけ、その権利を貴方に与えることもやぶさかではなく。なに、きっとうまくやっていけるでしょう。女同士の恋にこの身を慣らせば。

と言おうと思ったが「ええそうですよ」と言い終わるより、橘が絶叫するほうが早かった。

「うそ!」

橘は目をカッと見開き、声を荒げた。

「女じゃない……女じゃない!」

ぶらりと下げた両手を揺らめかせ、よろよろと立ち上がる。橘は幽鬼のような表情になっていた。

「待ちなさい橘さん、私は……」

「オトコだもん! 私、触った!」

そう叫ぶと橘は口の端を引き攣らせ、ぴくぴくと表情筋を痙攣させたまま脱兎のごとく立ち去った。

少しカールしたミディアムの栗毛がキラリと光ったのは、午後の陽射しのせいだけではない。橘の目尻からこぼれた雫が髪の表面を滑っていったせいもあるだろう。キューティクルに影響するのかな。それはともかく、これは重大な事態だ。

「バレたか……」

明日からどうしよう。やりづらくなるな。

◇

オレの人生はそれまで、とても円滑だった。

中学三年生の夏に高認(高等学校卒業程度認定試験)をパスし、早々と大学入試資格を得たオレは、念願のサッカー留学に旅立った。南米でそのままプロ選手になるにしろ、日本に戻って大学生になるにしろ、そのあとの三年間を自由に使える。この状態は随分とオレを気楽にさせた。

すばらしく優雅な時が流れていた。日常会話でスペイン語とポルトガル語と英語に触れ、ごく自然に喋れるようになった。それに不必要な筋力トレーニングを避けるという所属クラブの方針のおかげで、オレの体はムキムキになることなく、中性的でしなやかなままだった。おかげで現地の女の子にもモテまくった。“女は木から降ってくる”というのが南米の諺(ことわざ)らしいが、納得だ。肉感的なガールフレンドにはまったく不自由しなかった。

あの事件さえなければ、オレは幸せなままだった。交通事故で亡くなった両親への賠償金のほとんどはあいつに預けて、俺は最低限の支度金で海を渡って、それを使い果たす予定で──高三の夏になったら、あいつに迎えに来てもらうはずだったんだ。何ヵ月か帰りが早まったら、このザマだ。いったいオレは何をやっているんだろう。

◇

告白された翌日、橘はひとりの生徒を伴ってオレの前にあらわれた。見慣れない顔だった。名前もわからない。でも去年までの自分はこの女を知っているかもしれない。当たり障りのない、適当な言葉で切り抜けよう。

「あら、ごきげんよう」

だがその手は通じなかった。女はすれ違いざま、オレの手首をがっしりと握り締める。そして社交ダンスのように、手首を軸にしてふわっとオレの体を翻すと、自分のほうに顔を向けさせた。

「何をするんです? 痛いじゃありませんか」

オレは異議を唱えた。しかし女は委細構わずオレのスカートの裾をつかみ、下着をあらわにすると、股の間をグッと握る。

そのまま鬼のような形相でこう言い放った。

「三年A組、出席番号12番九条恭子」

「オマエ」

「オトコだな!」

ひと区切りごとに口調を強め、にじり寄ってくる。高校生とは思えない迫力があった。

「……」

オレは何も言い返せない。

「このことをウチの新聞に書いてやってもいいんだがな」

「……」

「止めてほしいか?」

「なんのことかしら?」

「どこまでしらばっくれる気だ。両足の間にぶら下がってるモノはなんなんだよ」

「……とにかくヘンな言いがかりはやめてください。書きたければお好きにどうぞ」

「ずいぶんな自信じゃねーか。学校新聞だと思ってナメるなよ」

そう言って女は三葉の写真を取り出した。シャワー、着替え、それに行きずりのOLとじゃれあっているところ。いずれもオレの裸体が写っていた。

「その写真の男が私と同一人物だという証拠はないわ」

「たしかにな。だがホントかどうかなんてことは読者にとっちゃどうでもいいんだ。まちがいなくこの写真を見た生徒たちは、オマエをオトコだと疑う」

「……」

「ホントのことを話せば、写真を載せるのを止めてやってもいいんだけどな〜」

オレは観念した。もう女声で通す気力もない。

「できれば止めてほしい。このことを知っているのはあんたたちだけなのか?」

「いまのところは。事と次第によっては、学園中に知れ渡るな」

「もう半分諦めてるよ。でも、まずは話を聞いてくれないか」

「ああ、ぜひ聞かせてほしいね」

「……それにしてもスゴイな、あんた。いきなり股間を握るし。よかったら名前を教えてくれ」

「アタシは喪依桐子。取材でしょっちゅう留守にしてるから、おそらく学園に来たばかりだろうオマエが知らないのも無理はねーな。まあでも、本物の九条恭子も知らなかったかもな。少なくとも接点はなかった。……アタシにも教えろよ。オマエ、いったい何者なんだ」

「……オレは九条恭二。恭子の、双子の弟だ」

◇

旧新聞部の部室で、インタビューという名の尋問が始まった。

「で? キョージくんはいつからこの学校にいるのかな?」

棒付キャンディをナメながら話す喪依の口調には、オレを見下したニュアンスがたぶんに含まれている。けれども、女装がバレた身分では、それを咎めることはできなかった。オレは素直に答えた。

「14日から」

「先々週の火曜日からか。二週間しか女装は通用しなかったわけだ。新学年が始まって二週目までは、三年A組にいたのは恭子だったのか?」

「いや、それがわからないんだ。なにしろ行方不明だから」

「おいおい、冗談言うなよ。ホントだったら大事じゃねーか。警察には通報したんだろうな」

「してない」

「なんで」

「いまは言えないが、知られたくない事情がある」

「……そこが核心だと思うんだがな」

「悪い、本当に言えないんだ」

ハァ、とため息を漏らすと喪依はあとをつづけた。

「しゃーねーな。じゃあ、この学校に来る前のことを話せ」

オレはサッカー留学の経過を淡々と説明したあと、4月になったばかりの日に起きた出来事を振り返った。

「虫のしらせというのか。練習試合を終えて帰り道を歩いているとき、あいつに何か危険が迫っているって感じたんだよ。それまで一回もそんなことなかったのに」

すぐさま航空会社の代理店に駆け込んで日本行きの飛行機に飛び乗った。恭子の住んでいるマンションに管理人を訪ねたら、恭子本人が鍵を失くしてあわてているのだと勘違いして、あっさりスペアキーを渡してくれた。学校に電話をしてみると、10日と当日13日を欠席しているという。部屋に荒らされた形跡はなし。制服のほかに、なぜかスーパーロングの長さに整えられたウィッグがあったので、恭子になりすまし、学園に潜入し始めた。

「なんで女装して潜入捜査する必要があるんですか、探偵さん」

皮肉を込めて喪依が言う。

「たぶんあいつは誰かに拉致されたんだ。だとしたらその犯人が、オレの正体を突き止めようと接触してくるかもしれない」

オレはウィッグをゆっくりと外し、ベリーショートの銀髪を晒した。そしてそれきり、うつむいたままになった。女装がバレたことなんかより重大な事実が、オレの頭を押さえつけていた。

そんなオレの様子をみて喪依は頭をかきむしり、あぁもう、と吐き捨てたあとしばらくブツブツと呟いていたが、やがて決心したようにこう言った。

「わーったわぁった! わかりました! オマエのねーちゃんが見つかるまで女装の件は黙っといてやるよ」

「助かるよ、ありがとう」

オレは心の底から感謝をした。けれども次の瞬間、喪依をいいやつだと思ったことを後悔した。

「そのかわり! アタシの下僕としてこき使ってやるからな。覚悟しとけ」

「えぇ!? どうしてさ」

「口止め料ってこともあるが、ウチの橘を泣かせたことが気に食わねーんだよ。これはペナルティだ。まぁ、学園一エロカワ美人と評判のアタシにかまってもらえるんだ、光栄に思っておきな」

喪依は笑みを浮かべるとオレの短い髪の毛をつかみ、顔を上げさせた。

「それに、オマエが入部すると、部員数が三人に増える。わがジャーナリズム研究会は正式な同好会として認められるんだ。ちょうどよかったよ。ハハッ☆」

髪の毛をつかんだ手を離し、また笑う。キレイに生え揃った歯と歯の間からキャンディの棒が覗いて、ちょっとヤンチャな男の子のような感じがした。

喪依がオレを元気付けようとしているのか、したたかに利用しようとしているだけなのか、それはわからない。ただこの日からオレの居場所が旧新聞部の部室になったことだけは確かである。

<#1.5 『炎は萌えて』SIDE-Bにつづく>

微エロ萌えエロシリーズ

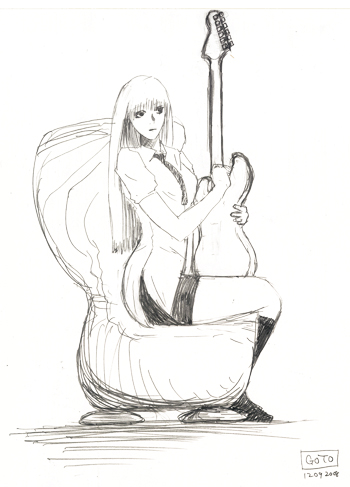

HiGH SCHOOL GiRL MeeTS R&R [2008-11-19 Wed] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

HiGH SCHOOL GiRL MeeTS R&R [2008-11-19 Wed]

男の子の好きなもの。

ギターと女子校生。

素直に足してみました。

妄想BLシリーズ・いきなり最終回ふう

『LAST EXIT ラスト・イグジット』 [2008-10-11 Sat.] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

『LAST EXIT ラスト・イグジット』 [2008-10-11 Sat.]

“それ”は高野山を分け入った奥深くに鎮座していた。

世の災厄を鎮め、人々に安寧をもたらすとされる神器。高野山の伝承にある熊手や旗でもなければ、記紀に現れる鏡、剣、勾玉でもなかった。人の形をした何かだった。もし神が人に瓜ふたつであるならば、依代がその形態を保っていてもおかしくはない。

ここに辿り着くまでに多くの仲間が命を落としてきた。古代より連綿と繋がる宗教史の暗部を探ろうとした者に、当然のようにもたらされる代償として。

生き残ったのは一介のルポライターに過ぎないオレと、まだあどけなさが抜けぬ神主の息子、ユキヒコだけだった。

*

「ナオ、どうしたの?」

異変を察知したユキヒコが話しかけてきた。

「これを見てみろ」

オレの表情筋が強張った理由は、少女が塩化ビニール製のドールを握り締めるように掌で掴んだ“それ”にあった。神器の人形然とした顔が水面のように揺れると、そこに生々しい肌が露出する。いつの間にか人形はちいさな人と化しつつあった。

気持ち悪い。

顔の造りそのものは端整だが、自然界にはありえない大きさの顔がゆらゆらとうごめく様はきわめて不快だった。人間のパロディを作らせているなんらかの悪意が透けている。現世を生きる人間に好感をもたれようなどとは、これっぽっちも思っていないフシがうかがえた。

その不愉快な顔にポツンと絵の具を滲ませたような口から、言葉が発せられた。しかし声は響いていない。正確には、動いている口にあわせて、言葉となった思念がオレの脳へと侵入してきた、と言うべきだろう。

「吾の助力が要るというのか、貴様らは」

オレとユキヒコは顔を見合わせた。どうやら、この神器の言うことはオレたちふたりに聞こえているらしい。オレは答えた。

「ああ、そうだ」

「なんのために?」

「天変地異やら人災やらが相次いで、すっかりおかしくなったこの世を正すためだ。いま、この国は内戦のようになってる。気がふれているとしか思えない暴徒化した人間も数多い。人ならぬ異形に変容した者が殺戮を繰り返しているという噂がまことしやかに囁かれている。こんな滅茶苦茶がまかり通ってたまるものか」

しばらく黙したあと、人形の生々しい口が開いた。

「よかろう、ならば戦え」

そう言うが早いか、花崗岩が擦れる轟音とともに、すさまじい速度で岩戸が閉じた。

「吾が異界より注ぎ淹れる力を使えるのはひとりだけだ。戦いの果てに貴様らのうちどちらかが死ぬ。さすれば岩戸は再び開き、吾を運び出すことができる。何もしなければふたりとも死ぬだろう」

それきり、神器は貝のように口を閉じた。生身の肉を有していた顔も人形のそれに戻った。閉じられた洞窟に静寂が訪れた。

*

「ぼく、ナオの考えていることわかるよ」

体育座りをしたユキヒコは、にこりと微笑みながら呟いた。その横顔に思いのほか可愛げがあり、見惚れて返事が言えなかったが、数秒の間が空いたことに気が付き、ようやく言葉を搾り出した。

「言ってみろ」

ユキヒコはオレに顔を向けた。

「まず、ナオはぼくの胸倉を掴んで“立て”と言うつもりだ」

「それで?」

「ぼくに向かってあらんかぎりの罵倒をするね。そして家族の悪口を言ったり、いままで仲間が死んだのもじつはオレのしわざだ、とか言って挑発する。ぼくに近づいたのも、最初からこのためだったのさ、なんて悪ぶって」

「……」

「そうやってぼくを怒らせて、自分を殺させようっていう魂胆だよね。でもそうしたら、ぼくはこう言うんだ。“ぼくがそんな見え透いた挑発に乗るほどバカだと思ってるの?”って」

「……おまえは、そんなにバカじゃない」

「そう、その通り。だからナオはいま、そうしようかなと考えたけど、行動には移していない」

「ああ、そうだな」

また沈黙がつづいた。

「ナオはぼくのこと好き?」

「ああ」

「ぼくに生き残ってほしいと思ってる」

「うん」

「そのためには自分が犠牲になれば、すべてが丸く納まるとも思ってる」

「ああそうだ、それがいい」

「そっか。でも残念、ぼくも同じ考えなんだ」

*

制止に動いたときは、既にユキヒコのベレッタM92SFはホルスターから抜かれていた。かろうじて銃口を逸らすことは出来たが、それは9ミリパラベラム弾が軌道を描いて向かう先を、脳天から胸元へと変えただけだった。

それによって数秒間、余命が延びた。それがよかったのか、苦痛を与えただけだったのか。

見る見るうちに蒼白になったユキヒコの口からは、わずかな空気も漏れてこない。何かを言わんとしているが、それはもはや叶わない。痛みを訴えたいのか。後悔の念を叫びたいのか。オレやほかの誰かに関することを伝えたいのか。最後の意思を判別できないまま、ユキヒコの双眸から光が消えた。

*

滅亡を回避し、平穏な日常を取り戻したとしても、オレにはユキヒコのいない、何もない部屋しか残らない。毎夜その空虚さに耐えることが、オレひとりだけが生き延びた結果への贖罪になるのだろう。そんな対価を支払うべきだったのか。仲間たちと、せめてユキヒコとふたりで、なかよく死を迎えるべきではなかったのか。思考を当て所もなく彷徨わせながら、オレは最後の戦場をあとにした。

<了>

妄想萌えエロシリーズ 『御茶ノ水ガール』 [2008-09-13 Sat] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

「 ^ 「 ^ ^ 「 ^

その女の子は喜色満面の笑みを湛えてオールドギター屋のショーウインドウの前に立っていた。

フツーにかわいい。そしてとてもエロかった。薄い縞模様のブラウスに隠されたおっぱいが丸くて大きい。黒いネクタイを弾かんばかりに膨れ上がっている。紺チェックのミニスカートは丈が短く詰めてあり、こんがりと褐色に色づいた太ももにぴたりとくっついていた。

ありていに言うと彼女はとても華やかで、マニア臭が漂う、御茶ノ水の楽器店街にはふさわしくない感じがした。

彼氏連れではない。自分のため? パパの姿もないし、自分のお小遣いでギターを買うつもりか? この店に学園祭バンドで使うような安い楽器はないはずだが……。

ところが彼女の口から出た言葉は、ぼくの疑念を全速力で吹き飛ばした。

「コレください」

彼女が指差したのは値札に「¥ASK」と書かれているエレキギターだった。69年製の、元はオリンピック・ホワイトだったボディがブロンドに灼けた、貼りメイプル指板のフェンダー・ストラトキャスター。製作本数が少ないことと、夭逝した天才ジミ・ヘンドリックスが使用していたことで、市場価値がべらぼうに高騰している「お宝」だ。

骨董品商売に慣れたオーナーに動じた様子はない。ただ、さすがに訊き直しはした。

「弾きたい人の手に渡るようにと思って、勉強してはいるんだけど、それでも200万なんだ。月3万円でローンを組むにしても、頭金が130万くらいはないとキツいと思うよ」

彼女は即座に返答した。

「大丈夫です。全部現金で払います」

この子は金持ちだ。そうわかった途端、ぼくの灰色の頭脳は高速回転する。すぐに店を出て裏路地に車を止め、息を潜めて待ち構えた。そしてフェンダーのハードケースを抱えて路上に姿を表した彼女を縄で縛り、猿轡をかましてトランクへ放り込むと、車を発進させた。

******************************

「こんなことをしてただで済むと思ってるの!」

監禁のために連れ込んだ廃屋で、彼女はテンプレートどおりの抗議をした。

「安心しろ。身代金さえ手に入れば、すぐに解放してやる」

そう、これまたテンプレート通りに返すと、彼女はぼくをバカにしたような目で見、苦笑した。

「アタシんちは金持ちじゃないよ。totoBIGの2等が当たったの! あぶく銭だからパーッと使おうと思って、前から彼氏が欲しいっつってたギターを買っただけだよ。身代金なんか一生待ってももらえないよ。バッカじゃないの?」

ワープアなオレが指をくわえて見ているだけの高価なギターを、彼女に買ってもらえる男がいる。それもこんなにエロくてかわいい女の子に……。加えてその女の子に罵倒されたことで、ぼくの脳血管はブチリと切れた。

「この腐れビッチが!」

ぼくは彼女の首を絞め、あらんかぎりの陵辱をおこなった。気が付くと彼女は息絶えていた。

******************************

「うーん、何度妄想してもハッピーエンドにはならないなぁ」

オタクくさいギターマニアしかいないオールドギター屋でドキュンな金髪をしたバカそうなぼくは、全然バンギャルっぽくない女の子を横目に、どうしたら彼女を攻略できるか思案していたが、さっぱりいいアイデアが浮かばなかった。しまいには彼女が金持ちなんじゃないかと妄想して、誘拐&陵辱エンドだ。いくらなんでもバカすぎる。

もう帰ろうかと思ったとたん、なぜか彼女と目が合った。そして話しかけられた。

「ね、このASKって、どういう意味?」

息がとまりそうなくらいびっくりして心臓の鼓動が大きくなったが、なんとか言葉を搾り出した。

「……あ、あー、それはね、値段はお店の人に訊いてくださいって意味」

「ふーん……」

「訊きづらい?」

「うん。ねえ、いくらくらいするの?」

「相場は200万くらいかな」

「高い! 全然買えないね」

「あー、でも、そこの59年製のレスポールなんか2,500万だよ」

「うわー……学園祭でバンドやるからギター買いたかったんだけど、このお店じゃムリだね」

なんだ、やっぱり学園祭か。庶民か。誘拐はできないか。妄想との落差に現実をかみ締めていると、彼女がぼくの顔を真剣に覗き込んでいることに気が付いた。そしてこう訊かれた。

「物知りなんだね」

「うん、楽器は詳しいよ」

「バンドやってるの?」

「まあね。これからLIVEなんだ。そろそろ行かなくちゃ」

「まだお昼だよね。リハーサルってやつ?」

「そう」

「ギター弾いてるトコ見てみたい。参考になるだろうし。ねえ、いっしょに行ってもいい?」

もしかしてチャンスってやつか。そうですか。転機到来。ぼくは安ギターを納めたソフトケースをボロ車の後部座席に放り投げると、彼女を助手席に乗せてエンジンをかけた。今度はバッドエンドにならないといいな。

<了>

真夏のパンツ [2008-08-18 Mon] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

立ち上る色香を隠そうとしても、隠しきれるものではない。すました顔で歩いたところで、蒸れた汗が鼻腔を刺激すれば、女が雌であることを証明するだけだ。

真夏のパンツ。ぱたぱた、とスカートを翻して涼気を取り入れている彼女に、男を誘う気持ちは一片もないのだろう。けれども汗でぐしょぐしょになり、外見を取り繕う余裕のない様に、ぼくは興奮してしまう。

冬ならば淑女のように振る舞い、隠すであろうスカートの中は、夏の祭典においては無防備だ。晒け出したパンツはよじれていて、思わず脱がせたくなる。

「見た!?」

廊下で不意にスカートめくりをされた女子学生のように、見えたかどうかを確認する彼女の問いに、ぼくは大きくうなずいた。

「〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!」

彼女は言葉にならない呻きを発した。顔を赤らめ、見ないでよ、と消え入るような声で訴えても、後の祭りだ。

だいたい、黒いニーソックスにミニスカートなんて服装をしていて、男の視線を浴びないと思うほうがどうかしている。

サックス・ブルーの横縞が入ったショーツは、丘の膨らみが丸くて、とてもかわいかった。

なんでパンツを見られたくらいで男に抱かれたような表情をするのだろうと思いながら、ぼくは彼女にデートを申し込んだ。

<了>

没案その2

ニーソックスを履かせてパンチラにしてみたですよ

最終形態

ニーソックスを履いていないが、没案より本文イメージに近い

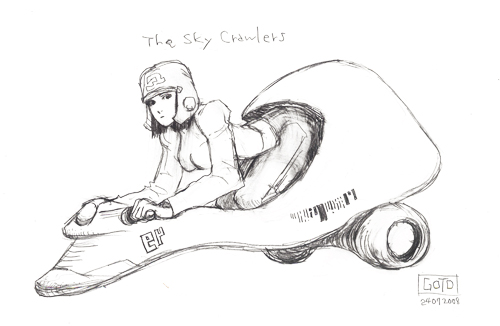

宙を這う者 The Sky Crowlers [2008-07-25 Fri] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

何時か、此処ではない何処かで──。

桶川電機工業が開発した反重力サーボモータ、通称「ニンジン」は現代生活にコペルニクス的転回をもたらした。

すなわち、人々が宙を這うようになったのである。

高高度を高速で飛ぶ力こそないが、安定して宙に浮くことのできる「ニンジン」を搭載した浮揚スクータは、航空機と自動車の間の亀裂を埋める交通機関として、瞬く間に世界へと浸透した。

大衆は安価に宙を漂える快感を得たのだ。

這うように操縦桿を握る姿勢から、このマシンは「スカイ・クロラ」、宙を這う者、と呼ばれた。

ボディ底部にニンジンの形をしたサーボモータが一対。

シート後部に冷却系を収納し、アヒルがお尻を突き出したかのような形状は、新しい時代の象徴となった。

誰もが宙を飛べる。この事実は利便性もさることながら、大衆の精神に万能感と勇気を植えつけた。

そちこちで革命の火花が散っていた。

しかし人間が宙を這う姿は、神学的な論争をも巻き起こした。

人は地に足をつけて立たねばならない──守旧派(オールドウェイブ)宗教家の主張はマーケットを失った自動車産業の一部と野合を果たし、目標勢力の駆逐に成功する。

こうして宙は再び、ごくわずかな特権階級のものとなった。

宙を這う機械を禁制とする法が制定され、既に生産された機体は打ち捨てられた。

スカイ・クロラは生まれてからわずか半年で姿を消した。

******************************

人々の意識が地を這うことに向き、宙を忘れた頃。

非合法の二輪自動車レースで勝利を重ねながら空虚な気持ちを満たせない神流享一(カンナ・キョーイチ)の前に、ひとりの女が姿を現す。

彼女は黒い髪をヘルメットの下に納め、見たことのない人工皮革製のライダースーツに身を包んでいた。

「世界を変えてみない?」

そう、かすれ声で呟いた女は、背後にキョーイチの知らないものを携えている。

「いっしょにスカイ・クロラに乗りましょう」

女は戸惑うキョーイチの頭をつかんで引き寄せ、速やかに唇を奪うと、舌をねじ込み、さんざん口腔内をねぶってから耳元に囁いた。

「私たちはオノ・ヨーコとジョン・レノンになるのよ。メガネさん」

狂ってやがる。キョーイチは頭の中で叫びながら、自分を抱きしめる女と、彼女の背後にあるスカイ・クロラへの関心が急速に高まっていくのを感じていた。

******************************

押井守が『スカイ・クロラ』を作る! という情報だけを聞いて、てっきりこんなお話なのかなと妄想していたら、全然違いました。ヒコーキじゃん、ヒコーキ。考えすぎて損した。

せっかくなんでイラストを描いてみました。もったいないから営業しようかな。

桶川電機工業が開発した反重力サーボモータ、通称「ニンジン」は現代生活にコペルニクス的転回をもたらした。

すなわち、人々が宙を這うようになったのである。

高高度を高速で飛ぶ力こそないが、安定して宙に浮くことのできる「ニンジン」を搭載した浮揚スクータは、航空機と自動車の間の亀裂を埋める交通機関として、瞬く間に世界へと浸透した。

大衆は安価に宙を漂える快感を得たのだ。

這うように操縦桿を握る姿勢から、このマシンは「スカイ・クロラ」、宙を這う者、と呼ばれた。

ボディ底部にニンジンの形をしたサーボモータが一対。

シート後部に冷却系を収納し、アヒルがお尻を突き出したかのような形状は、新しい時代の象徴となった。

誰もが宙を飛べる。この事実は利便性もさることながら、大衆の精神に万能感と勇気を植えつけた。

そちこちで革命の火花が散っていた。

しかし人間が宙を這う姿は、神学的な論争をも巻き起こした。

人は地に足をつけて立たねばならない──守旧派(オールドウェイブ)宗教家の主張はマーケットを失った自動車産業の一部と野合を果たし、目標勢力の駆逐に成功する。

こうして宙は再び、ごくわずかな特権階級のものとなった。

宙を這う機械を禁制とする法が制定され、既に生産された機体は打ち捨てられた。

スカイ・クロラは生まれてからわずか半年で姿を消した。

******************************

人々の意識が地を這うことに向き、宙を忘れた頃。

非合法の二輪自動車レースで勝利を重ねながら空虚な気持ちを満たせない神流享一(カンナ・キョーイチ)の前に、ひとりの女が姿を現す。

彼女は黒い髪をヘルメットの下に納め、見たことのない人工皮革製のライダースーツに身を包んでいた。

「世界を変えてみない?」

そう、かすれ声で呟いた女は、背後にキョーイチの知らないものを携えている。

「いっしょにスカイ・クロラに乗りましょう」

女は戸惑うキョーイチの頭をつかんで引き寄せ、速やかに唇を奪うと、舌をねじ込み、さんざん口腔内をねぶってから耳元に囁いた。

「私たちはオノ・ヨーコとジョン・レノンになるのよ。メガネさん」

狂ってやがる。キョーイチは頭の中で叫びながら、自分を抱きしめる女と、彼女の背後にあるスカイ・クロラへの関心が急速に高まっていくのを感じていた。

******************************

押井守が『スカイ・クロラ』を作る! という情報だけを聞いて、てっきりこんなお話なのかなと妄想していたら、全然違いました。ヒコーキじゃん、ヒコーキ。考えすぎて損した。

せっかくなんでイラストを描いてみました。もったいないから営業しようかな。

雨の日の赤い宝石 [2008-07-04 Fri] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

とある雑誌が休刊になるという報せが入った。

次号を発行する間際の決定で現場はおおわらわらしい。

いつだって変化は突然にやってくる。

いろんなことがあり、その雑誌の今後についてアレコレ呻吟していたのだけれど、もう考えなくて済む。

そうした悩みが思いもよらないかたちで吹っ飛んだ。

◆

ざんざんぶりの中、高級品の佐藤錦がやってきた。

さくらんぼは初夏の代名詞だから、どうしたって梅雨とバッティングする。

濡れそぼった包みを開けると30センチ四方の段ボール箱が2つ。

見たこともないような大粒のさくらんぼがぎっしり詰まっていた。

送りますよ、という連絡を受けてはいたが、こんなにたくさんだとは思っても居なかった。

◆

3万円から5万円が相場だという。

せっかくなので悪くならないうちにと、皆でいただいた。

それにしても唐突なので心の準備ができていない。

これだけのご馳走なら、しっかり宴の用意をし、主賓として迎えたかったが、来てしまったものは仕方がない。

水で洗ってグラスに盛るととてもキレイだった。

仕事の手を休めて弾力のある果肉を味わった。

◆

運よく新鮮なさくらんぼを食すことが出来たのは休日出勤の数名だけだった。

デイトレーディングで急騰株をつかむチャンスは一瞬で、こちらの都合など考えてはくれない。

貴重なビンテージ品が店頭に並んだとき、札束で膨らんだ財布を持ってその場に居合わせたヤツが勝ちだ。

賭けの対象が高額になればなるほど、めぐってくる機会は短い。

ナポレオンと黄玉を掛け合わせた佐藤錦。

ルビーのように輝き、胃袋に消えた。

モテカワ対ゴスロリ [2008-06-15 Sun] (Writer:後藤)

(Writer:後藤)

ひと月前にニーソックスを話題にしたところ、社長から「あと17%エロ濃度を上げよ」という指令が出ました。

しかしそんなエロい原稿を書くだけの度胸がないので、今回も無難に女子のファッションについて語っていきます。

よろしくお願いします。

あと細かいことを言うと、文体を変えました。今回から「です、ます」です。

「だ、である」で書き出そうとしたんですが、うまくいかない。

どうやら「だ、である」で言い切るのは、体力と精神力に余裕があるときじゃないとムリみたいです。

それから改行もこまめに入れることにしました。

これで少しは読みやすくなったかな?

前置きはこのくらいにして本題です。

先日久々に渋谷109に行って来たんですが、見事なまでにどのフロアも商品の傾向が似通っていて、ちょっと驚きました。

ひとつのファッションビルには同一志向のショップが集まるものですが、それでもフロアごとにテイストを替えていくのが常道……かと思っていたんですが、109はそうではありません。全館同じ。

俗に「渋谷109系」と呼ばれる所以ですね。

これだけ同じ傾向の服や小物が豊富にあれば、頭のてっぺんから爪先まで、同じテイストで揃えられるでしょう。

109のキーワードは「モテカワ」「エロカワ」ですが、これを噛み砕いていくと、人体改造というさらなるキーワードが浮かび上がってきます。もしくは工夫の塊。

髪の毛を金髪に染める。そしてストレートのままでなく、とにかく巻く。くるくる巻く。

究極的にはウィッグでいろいろなヘアスタイルをとっかえひっかえ。

マスカラとつけ睫毛で目を大きく見せる。

日焼けするなりして肌を小麦色にする。

ダイエットをして痩せる。

たくさんの装飾品──腕輪やピアス──を身に付ける。

ベースとなっているのはアメリカ黒人の模倣ですが、元は黄色い肌をした女の子が黒人に近づこうとするわけですから、これは変身以外の何者でもありません。

根本の発想はコスプレイヤーと共通しているかもしれません。

黒いキノコみたいな頭、小さな目が埋まったのっぺり顔のままでいたくない。

非現実世界の住人、アニメキャラクターのようになりたい。

結果として109に集う女の子の外観は、マテル社のバービー人形のようです。

そしてそれが平均的日本人のルックスとかけ離れていることは言うまでもありません。

しかし、アニメ、ゲームに関連したコンテンツを作っているヘッドルームの人間としては、109系ではない女の子に目を向けないといけません。

先日、これまた久々に新宿マルイヤング館、もとい、マルイヤング新宿店に行ってきたのですが、いつのまにかゴスロリの聖地になっていて驚きました。

ゴスロリも一種のお人形さん志向です。しかし同じ人形とは言っても、アメリカ帝国主義的なリッチライフを満喫するイケイケのバービーではなく、いわゆる西洋人形を志しているところが特徴です。

『ローゼンメイデン』を例に挙げるとわかりやすいでしょうか?

基本のひとつに「ロリータ」由来の、フリフリのドレスがあります。全身を覆い隠すことになるので、肌の露出が多い109系のように、痩せる=体型を人為的にデザインする必要がありません。

もうひとつの基本は「ゴシック」ですが、これはつまり革パンツや黒ジーンズですから、多少痩せている必要はありますが、肌を露出しなくて済むので、お手入れの負担は幾分軽いかもしれません。

その意味で人体改造としてのハードルは低いと言えます。

ゴスロリの源流はロンドン・パンクだと思われます。

北ロンドンのカムデン・タウンを発祥地とするパンク・ファッションは、鋲つきの革ジャン、赤チェックのボンデージパンツ、ピアス、スプレーで立てたツンツンヘア、底の厚いラバーソウル、ボーダー模様のシャツ、破れたガーゼシャツなどの特徴を持ちます。

おそらくはこうしたディテールが洗練され「日本化」する過程で、V系バンドのコスプレと合流したのではないでしょうか。

そして現在の、黒人とはちがう意味で黒っぽく、パンク的で、フリフリロリータな「ゴスロリ」像が生まれた。

まあジャン・ポール・ゴルチエで固めるだけでもそれっぽくなりますけどね。

国内V系バンドのファッションは、トンガリツンツンという要素においてはハードコアパンク・スラッシュメタル、暗くて黒いという要素においては80年代の英国ニューウェーヴの影響を受けています。

ニューウェーヴというのはたとえば、エコー&ザ・バニーメン、バウハウス、ジョイ・ディヴィジョン、ザ・キュアーといったあたりですね。

要は雑誌『フールズメイト』的なアーティストたちですが、そのフールズメイトが現在ではV系専門誌になっているのを見るにつけ、ここまで分析してきた「ゴスロリ・ファミリートゥリー」は、あながちまちがっていないのではないかと思います。

いずれにしても日本人の女の子が「すっぴんのママの自分じゃイヤ。マンガのキャラクターみたいになりたい」という欲求を抱えていて、それを解放させるための道具である洋服を全館に装備しているファッションビルが複数あることが興味深いです。

そういやその昔、奥瀬サキ先生の『低俗霊狩り』というマンガがあってですね。

主人公の流香魔魅(りゅうか・まみ)というお姉さんが黒ずくめのカッコしてブーツ履いてたんですが、いま思うとゴスロリのはしりだったかもしれないですね。

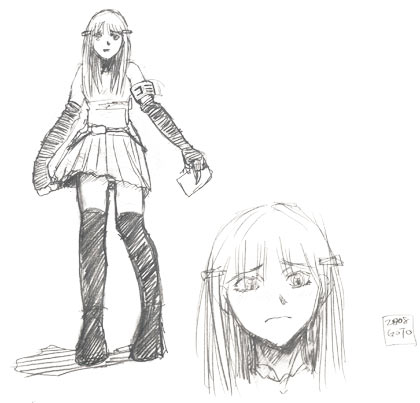

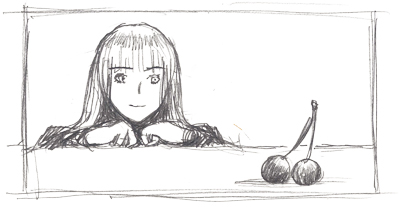

というわけで今回のいい加減なイラストはこちら。

うーん、あんまゴスロリにならなかったな。

しかしそんなエロい原稿を書くだけの度胸がないので、今回も無難に女子のファッションについて語っていきます。

よろしくお願いします。

あと細かいことを言うと、文体を変えました。今回から「です、ます」です。

「だ、である」で書き出そうとしたんですが、うまくいかない。

どうやら「だ、である」で言い切るのは、体力と精神力に余裕があるときじゃないとムリみたいです。

それから改行もこまめに入れることにしました。

これで少しは読みやすくなったかな?

前置きはこのくらいにして本題です。

先日久々に渋谷109に行って来たんですが、見事なまでにどのフロアも商品の傾向が似通っていて、ちょっと驚きました。

ひとつのファッションビルには同一志向のショップが集まるものですが、それでもフロアごとにテイストを替えていくのが常道……かと思っていたんですが、109はそうではありません。全館同じ。

俗に「渋谷109系」と呼ばれる所以ですね。

これだけ同じ傾向の服や小物が豊富にあれば、頭のてっぺんから爪先まで、同じテイストで揃えられるでしょう。

109のキーワードは「モテカワ」「エロカワ」ですが、これを噛み砕いていくと、人体改造というさらなるキーワードが浮かび上がってきます。もしくは工夫の塊。

髪の毛を金髪に染める。そしてストレートのままでなく、とにかく巻く。くるくる巻く。

究極的にはウィッグでいろいろなヘアスタイルをとっかえひっかえ。

マスカラとつけ睫毛で目を大きく見せる。

日焼けするなりして肌を小麦色にする。

ダイエットをして痩せる。

たくさんの装飾品──腕輪やピアス──を身に付ける。

ベースとなっているのはアメリカ黒人の模倣ですが、元は黄色い肌をした女の子が黒人に近づこうとするわけですから、これは変身以外の何者でもありません。

根本の発想はコスプレイヤーと共通しているかもしれません。

黒いキノコみたいな頭、小さな目が埋まったのっぺり顔のままでいたくない。

非現実世界の住人、アニメキャラクターのようになりたい。

結果として109に集う女の子の外観は、マテル社のバービー人形のようです。

そしてそれが平均的日本人のルックスとかけ離れていることは言うまでもありません。

しかし、アニメ、ゲームに関連したコンテンツを作っているヘッドルームの人間としては、109系ではない女の子に目を向けないといけません。

先日、これまた久々に新宿マルイヤング館、もとい、マルイヤング新宿店に行ってきたのですが、いつのまにかゴスロリの聖地になっていて驚きました。

ゴスロリも一種のお人形さん志向です。しかし同じ人形とは言っても、アメリカ帝国主義的なリッチライフを満喫するイケイケのバービーではなく、いわゆる西洋人形を志しているところが特徴です。

『ローゼンメイデン』を例に挙げるとわかりやすいでしょうか?

基本のひとつに「ロリータ」由来の、フリフリのドレスがあります。全身を覆い隠すことになるので、肌の露出が多い109系のように、痩せる=体型を人為的にデザインする必要がありません。

もうひとつの基本は「ゴシック」ですが、これはつまり革パンツや黒ジーンズですから、多少痩せている必要はありますが、肌を露出しなくて済むので、お手入れの負担は幾分軽いかもしれません。

その意味で人体改造としてのハードルは低いと言えます。

ゴスロリの源流はロンドン・パンクだと思われます。

北ロンドンのカムデン・タウンを発祥地とするパンク・ファッションは、鋲つきの革ジャン、赤チェックのボンデージパンツ、ピアス、スプレーで立てたツンツンヘア、底の厚いラバーソウル、ボーダー模様のシャツ、破れたガーゼシャツなどの特徴を持ちます。

おそらくはこうしたディテールが洗練され「日本化」する過程で、V系バンドのコスプレと合流したのではないでしょうか。

そして現在の、黒人とはちがう意味で黒っぽく、パンク的で、フリフリロリータな「ゴスロリ」像が生まれた。

まあジャン・ポール・ゴルチエで固めるだけでもそれっぽくなりますけどね。

国内V系バンドのファッションは、トンガリツンツンという要素においてはハードコアパンク・スラッシュメタル、暗くて黒いという要素においては80年代の英国ニューウェーヴの影響を受けています。

ニューウェーヴというのはたとえば、エコー&ザ・バニーメン、バウハウス、ジョイ・ディヴィジョン、ザ・キュアーといったあたりですね。

要は雑誌『フールズメイト』的なアーティストたちですが、そのフールズメイトが現在ではV系専門誌になっているのを見るにつけ、ここまで分析してきた「ゴスロリ・ファミリートゥリー」は、あながちまちがっていないのではないかと思います。

いずれにしても日本人の女の子が「すっぴんのママの自分じゃイヤ。マンガのキャラクターみたいになりたい」という欲求を抱えていて、それを解放させるための道具である洋服を全館に装備しているファッションビルが複数あることが興味深いです。

そういやその昔、奥瀬サキ先生の『低俗霊狩り』というマンガがあってですね。

主人公の流香魔魅(りゅうか・まみ)というお姉さんが黒ずくめのカッコしてブーツ履いてたんですが、いま思うとゴスロリのはしりだったかもしれないですね。

というわけで今回のいい加減なイラストはこちら。

うーん、あんまゴスロリにならなかったな。